閉塞性動脈硬化症とは

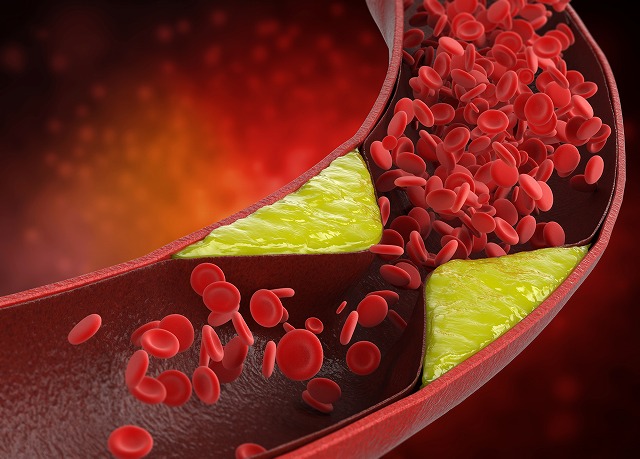

閉塞性動脈硬化症(ASO=Atherosclerosis obliterans)は、手足の動脈に動脈硬化が起こり、血流が低下することで冷感、しびれ、歩行時の痛みなどの症状を引き起こす疾患です。

閉塞性動脈硬化症(ASO=Atherosclerosis obliterans)は、手足の動脈に動脈硬化が起こり、血流が低下することで冷感、しびれ、歩行時の痛みなどの症状を引き起こす疾患です。

進行すると潰瘍や壊死が生じ、最悪の場合、足の切断が必要になることもあります。特に50歳以上の男性に多く、肥満、高血圧、糖尿病、喫煙などが主な原因とされています。初期症状としては手足の冷えや青白さが見られ、進行すると歩行時の筋肉痛(間欠性跛行)や安静時の痛みが現れます。

診断は触診や血管造影検査で行い、治療では基礎疾患の改善や禁煙が重要です。適切な治療を行うことで血流改善が期待できますが、全身の動脈硬化進行の可能性にも注意が必要です。

閉塞性動脈硬化症の原因

閉塞性動脈硬化症になりやすい要因には、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患と同じで、高齢、男性、糖尿病、喫煙、高血圧、高脂血症(特に低HDL血症や高LDL血症)が挙げられます。

閉塞性動脈硬化症になりやすい要因には、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患と同じで、高齢、男性、糖尿病、喫煙、高血圧、高脂血症(特に低HDL血症や高LDL血症)が挙げられます。

閉塞性動脈硬化症はメタボリック症候群とも深い関連があります。特に糖尿病のある方は、そうでない方に比べて下肢の切断リスクが約7倍高く、糖尿病でない方の大関節切断の頻度が100万人当たり200〜280人であるのに対し、糖尿病患者の方では3000〜3900人と大幅に増加します。中でも血中HbA1c(ヘモグロビンA1c)の値が高い方の場合、リスクがさらに上昇するため注意が必要です。

また、喫煙も疾患を悪化させる大きな要因であり、跛行(はこう:かばうように歩いたり、片足をひきずるように歩く状態)の悪化や下肢の虚血、さらには切断やインターベンション治療が必要になることがあります。

閉塞性動脈硬化症の症状

初期症状は

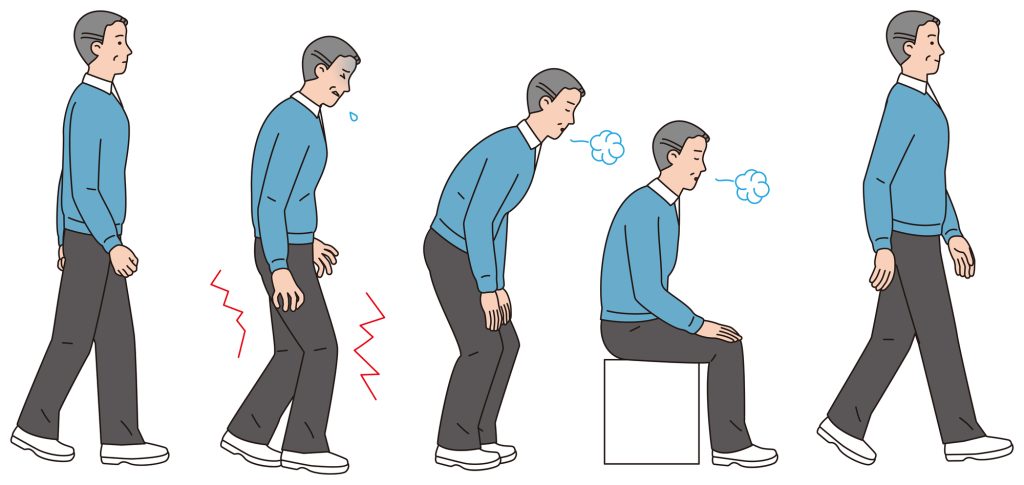

初期段階の症状では、歩いたり走ったりする際に下肢の筋肉が痛むことがあります。この痛みにはだるさやこむら返り、冷感が伴い、しばらく休むと症状が改善することが一般的です。例えば、「以前は駅まで休まずに歩けたのに、最近は途中で休まないと足がだるくなる」といった変化が見られることがあります。これは間欠性跛行(かんけつせいはこう)と呼ばれる状態です。

このような症状があると、歩行に制限が生じ、多くの方が自転車や押し車を使うようになります。多くの患者さんはこの段階で病院を訪れ、整形外科を受診することが多いです。整形外科では、腰部脊柱管狭窄症など、似た症状を示す他の疾患との鑑別が行われます。

症状の重症化

症状が進行すると、安静時でも痛みが現れ、「夜、足が痛くて眠れない」「足を下にしておかないと痛い」という症状が出ることがあります。さらに進行すると、足が壊死という非常に危険な状態に至ることもあります。糖尿病歴が長い方や慢性腎不全で透析中の患者さんは、このような重症虚血肢に注意が必要です。重症虚血肢では、治らない傷や潰瘍が特に足の指に現れることが多く、放置すると足の切断が必要になることもあります。

このような症状が見られる場合は、速やかに専門の医師の診断を受け、適切な検査と治療を行う必要があります。

Fontaine(フォンテイン)分類による病期(ステージ)

症状は進行度合いによって4段階のステージに分けられ、ステージごとに症状が変わり、治療も困難になってきます。

| Ⅰ度 | 手足の痺れ、痛み、冷感 |

|---|---|

| Ⅱ度 |

間欠性跛行 |

| Ⅲ度 | 安静にしてても足が痛む |

| Ⅳ度 | 潰瘍や壊死を起こす |

Ⅰ度からⅣ度の順に重症となり、Ⅱ度以上では外科手術を検討することになります。

間欠性跛行

間欠性跛行

閉塞性動脈硬化症の診断

閉塞性動脈硬化症(ASO)の診断は以前では、動脈にカテーテルを挿入して血管造影を行い、診断を行っていました。しかし、近年のマルチスライスCT(256列)の発達により、造影剤を静脈内に投与するだけで、下肢の血管状態を安全かつ詳細に確認できるようになりました。これにより、動脈にカテーテルを通す必要がなくなり、患者さんへの負担も大幅に軽減されています。マルチスライスCTは、ASOの病変のスクリーニングにも最適で、ABI(Ankle Brachial Index:足関節上腕血圧比)の検査後に行う検査として非常に有用です。

ABIとは

ASOでは、足に血を送る動脈が詰まり、血流が悪化します。これにより、足の甲や付け根の脈が弱まり、足で測った血圧も低下します。この状態を簡単に外来で確認できる検査がABIです。

この検査では足首の収縮期血圧と上腕の収縮期血圧から算出します。ABI検査は、血管が詰まっているかの確認だけではなく、動脈硬化による血管の硬さや血管年齢も知ることが可能です。脊椎管狭窄症や糖尿病性神経障害はASOと似た症状が出ることがありますが、これらの状態ではABI値はほぼ正常であり、ASOと区別することができます。60歳以上では、男性の5%、女性の2.5%にASOによる間欠性跛行が見られますが、ABI検査を用いるとその3倍の患者さんを発見できると考えられています。

自覚症状がない軽症のASOもABI検査で早期発見が可能です。一般的に、ABIが0.9以下であればASOの診断基準に該当します。このABI基準を用いると、質問表を使った方法に比べて約3倍の患者さんが見つかります。つまり、質問表を用いた方法では見逃されるような症状の軽い患者さんでも、ABI検査で発見することができます。

閉塞性動脈硬化症の治療

カテーテル治療

近年、治療法が大きく進歩し、足の付け根から指の根本付近までの血管を局所麻酔下で治療することが可能になりました。バルーンやステント、レーザー、ロータブレーターなど、心臓血管治療で用いられる技術が応用され、体に優しい治療が行えます。

特に、熱を発生させない「エキシマ・レーザー」は従来では治療が難しかった膝下の血管や足首から先の血管にも対応可能です。さらに、最新式の「レーザー・ターボ・ブースター」を併用することで、レーザー治療の効果が向上します。

また、新しいタイプのステントを使用することで、治療後の再狭窄(治療箇所が再び狭くなること)の発生率を5〜10%以下に抑えることが可能です。これらの進歩により、患者さんにとって負担の少ない効果的な治療を行っております。

バイパス手術

運動療法と並ぶ古典的な治療法ですが、広範囲で大きな傷口を伴うことがあります。また、せっかく接続した血管が再び詰まってしまうケースも珍しくありません。

血管再生療法

一部の医療機関で実施されており、多くの場合効果が期待できますが、さまざまな制約があるため、すべての閉塞性動脈硬化症の患者さんに適用できるわけではありません。

放置するとどうなる?

閉塞性動脈硬化症(ASO)の患者さんは全身に動脈硬化を伴うことが多く、自覚症状の有無に関わらず心筋梗塞や脳卒中といった心血管疾患による死亡リスクが高いことが知られています。統計ではASO患者さんの約30%が重大な冠動脈疾患、10%が脳動脈疾患を抱えています。また、間歇性跛行を持つASO患者さんの死亡率は、同じ年齢・性別の方と比較して2〜3倍とされています。

閉塞性動脈硬化症(ASO)の患者さんは全身に動脈硬化を伴うことが多く、自覚症状の有無に関わらず心筋梗塞や脳卒中といった心血管疾患による死亡リスクが高いことが知られています。統計ではASO患者さんの約30%が重大な冠動脈疾患、10%が脳動脈疾患を抱えています。また、間歇性跛行を持つASO患者さんの死亡率は、同じ年齢・性別の方と比較して2〜3倍とされています。

ある研究では、ASO患者さんの5年後と15年後の死亡率がそれぞれ30%と70%であるのに対し、閉塞性動脈硬化症のない高齢者では10%と30%と、顕著な差が見られます。また、ASO患者さんの75%が心臓や脳の疾患で亡くなり、特に下肢切断を受けたASO患者さんは、院内死亡率が17%、5年生存率は50%以下となっています。そのため、閉塞性動脈硬化症は放置した場合、実は乳癌より長生きできない疾患とされています。

さらに、症状がなくてもABI(足関節上腕血圧比)が0.9以下の異常値を示す場合、放置すれば正常値の方と比較して死亡率が3.8倍に上昇します。放置すると、ASO患者さんの16%(6人に1人)で症状が進行し、25%(4人に1人)が手術や部分切断を必要とし、4%(25人に1人)は膝や足首などの大関節を切断する手術を受けるリスクがあります。

フラミンガム研究によると、間歇性跛行の症状があるASO患者さんで、4年間症状が変化しなかったのはわずか30%に過ぎないとされています。

閉塞性動脈硬化症の合併症

重症虚血肢

重症虚血肢は、足への血流がほぼ停止し、壊疽(組織の腐敗)が進行する状態を指します。この症状が進むと、足先の皮膚が灰色から黒色に変わり、潰瘍が形成されることがあります。さらに、細菌感染が発生すると熱が出たり、足が腫れ上がることも珍しくありません。細菌が血液に侵入し敗血症を引き起こすと、生命の危険な状態に至ることがあります。

このような重篤な進行を防ぐためには、場合によっては足の切断が不可避となることがあります。閉塞性動脈硬化症(ASO)の患者さんの約15~20%が、間欠性跛行から重症虚血肢に進行すると推定されています。

虚血性心疾患

閉塞性動脈硬化症(ASO)を「足の動脈だけが詰まり、血流が悪くなる病気」と考えてはいけません。ASO患者さんの主な死亡原因の一つは、狭心症や心筋梗塞といった虚血性心疾患です。足の動脈は付け根で約1cm、太ももで5〜6mm、膝から脛で2〜4mm、足首から先で約2mmの太さですが、心臓の血管(冠動脈)はその半分以下の細さです。そのため、「太い足の血管が詰まっている場合、さらに細い心臓の血管は詰まりやすい」と言えます。

つまり、足の血管に動脈硬化が進行している場合、心臓の血管にも同様の問題がある可能性が高いということです。ASOが診断された場合は、心臓の血管(冠動脈)の検査も必ず行うべきです。特にマルチスライスCT(256列)を使用することで、心臓の血管も安全かつ簡単に検査できます。

脳血管障害

閉塞性動脈硬化症における動脈硬化は、足だけでなく心臓や脳の血管にも影響を及ぼし、脳梗塞(脳の血管が詰まる状態)の原因となります。また、高血圧が伴うことが多く、動脈硬化により弾力を失った脳の血管が破れ、脳出血を引き起こすことも珍しくありません。